2025 年 05 月 30 日

2025 年運用開始、組織印の電子版「eシール」とは?~電子書類の真正性を担保し、企業の信頼性向上にも貢献~

はじめに:eシールが求められる背景

さまざまな紙の文書のデジタル化が進む中、発行元のなりすましや電子データの改ざん、ねつ造などを防止するため、電子データの発信元組織を明示し電子データの改ざんを対策する仕組みである「eシール」の早期導入が求められています。

EU(欧州連合)では、2014 年に電子取引の信頼性とセキュリティを保護するための法的規則「eIDAS 規則」が設けられ、この中で eシールを含む複数のトラストサービスが法制度化されました。海外の動向を踏まえ、日本国内でも政府がサイバーセキュリティ対策の強化を進め、 eシールの普及や活用の促進が段階に分けて議論されています。2025 年に入り、総務省が eシールに関するパブリックコメントの募集や有識者会議の取りまとめを行うなど、関係規程などの整備を進め、今年度中の「eシール認定制度」運用開始に向けていよいよ最終調整段階を迎えています。

当社は、日本国内で運営される電子署名用途専用のルート認証局として、国内で初めて国際的な監査規格である WebTrust for CA ※1 に合格し、日本初の商用電子認証局として 25 年以上、認証・セキュリティの技術を活用したトラストサービスを提供しています。2023 年 8 月からは、総務省から発信された eシールの指針を基に、JIPDEC トラステッドサービス登録(JTS)※2 を取得した国内初の eシール用証明書の提供を行っています。 本連載を通じて、今後活用の期待が高まる eシールの基礎知識と活用メリットの理解と、今後の対応検討や情報収集の一助にしていただければ幸いです。

- ※1

- WebTrust for CA 監査とは:米国公認会計士協会(AICPA)とカナダ勅許会計士協会(CICA)が定めた、電子認証局の証明書発行審査基準および運用基準などを定めた国際規格。

- ※2

- JIPDEC トラステッド・サービス登録とは:インターネット上のサービスを第三者機関である JIPDEC (一般財団法人日本情報経済社会推進協会)が安全なサービスであることを確認し、信頼性(トラスト)を担保する仕組みです。 JIPDEC は、安心安全な情報利活用環境の構築を目的に、プライバシーマーク制度の運営、電子証明書を発行する認証局等の信頼性を評価するトラストサービス評価事業、情報の保護と活用に関する調査研究・政策提言、電子署名法に基づく特定認証業務の調査、ISMS 等情報マネジメントシステムの普及啓発等を行う団体です。総務省が 2021 年 6 月に公表した「eシールに係る指針」を受けて、 eシールに関する登録基準を策定するとともに、電子証明書を発行するサービスを審査し、その信頼性をわかりやすく公表する「JIPDEC トラステッド・サービス登録」を行っています。

eシールの基礎知識

企業などの社印や組織印の電子版にあたるのが「eシール」です。 eシールは、企業や組織が発行する電子データに付与され、その発行元を証明します。eシールを電子文書に付与することによって、「発行元に誤りがないこと」「内容を改ざんされていないことの証明」を実現できます。

国内における eシールは、現状、請求書や領収書、品質保証書や資格証明書を電子化 (PDF 化 ) して eシールを付与して顧客に送付するほか、大学などの教育機関が成績証明書や卒業証明書などの PDF に eシールを付与し、卒業生にオンラインで送付する用途などで利用されています。eシールを付与するための電子証明書 ( 以下、eシール用証明書 ) は、民間の認証局や民間団体が定めた基準に従って認証局が発行します。さらに、総務省が今後指定する調査機関の審査をクリアし、eシール用証明書の発行事業者として認定を受けると、総務大臣が認定する eシール用証明書として発行できるようになります。

総務省による認定制度、2 段階の認定レベル

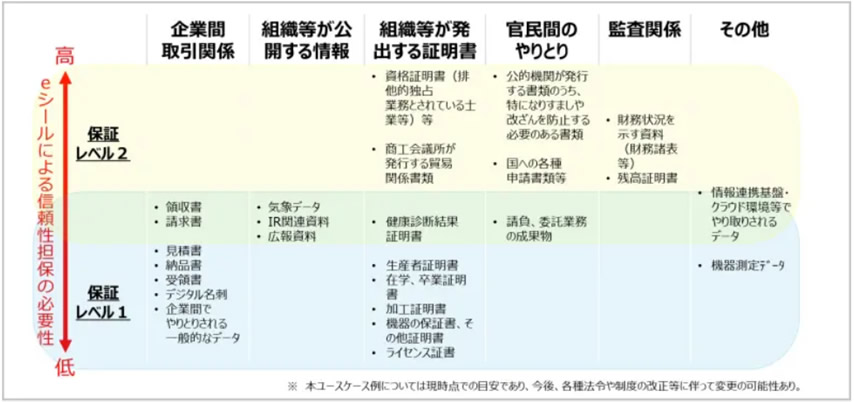

制度の制定後、既存の eシールがすべて総務大臣認定になるわけではありません。新制度において eシールの保証レベルは以下のように区分され、用途のすみ分けとしては下図が想定されています。

eシールの保証レベルと各ユースケースとの関係性イメージ

(出典)総務省「eシールに係る指針(第 2 版)」(PDF)

保証レベル 2: 総務大臣による認定を受けた eシール用認証業務(認定 eシール用認証業務)

「保証レベル 1」 の eシールが利用される用途として、請求書や領収書、品質保証書や資格証明書の電子データなどが定義されており、既に導入をしている企業や団体があります。「保証レベル 2」の eシールは、信頼性担保の必要性が高い認定資格証明書や公的機関に提出する各種申請書類など、信頼性確保の重要性が高い書類に付与するユースケースが想定されています。保証レベル 2 は総務大臣による認定が必要となるため、より厳格性が高いものになります。

保証レベル 2 の eシール証明書が発行可能となるのはこれからとなるため、当社から発行する eシール用証明書も、保証レベル 1 になりますが、総務省から発行された eシール指針に準じた、JIPDEC の審査による「JIPDEC トラステッド・サービス登録」を取得している信頼性の高い eシール用証明書です。

eシールを付与していない電子文書は発行元が保証されず、また電子文書のデータの改ざんは容易に可能であるため、企業・組織が発行した電子文書に対して発行元の証明、改ざんが行われていないことを証明するために 、eシール付与の必要性は今後ますます高まることが予想されます

おわりに

今後ますますデータが価値の源泉となっていく中、データの信頼性を確保するためにも、安心安全に文書を電子化して DX を進めていくためには、eシールのようなトラストサービスの利用が重要なポイントになります。

サイバートラストの「iTrust eシール用証明書」は、サイバートラストが厳格に審査した組織のみに提供されるため、組織が請求書や領収書などの電子文書を発行する際に、「iTrust eシール用証明書」を用いて eシールを付与することで、電子文書の発行元である組織の実在性や正当性を証明することができます。国際的な電子認証局の監査規格である WebTrust for CA 監査に合格し、Adobe 社の認定するルート証明書リスト(AATL)※3に対応しており、Adobe Acrobat や Acrobat Reader の署名パネルおよび証明書ビューアで、利用者が直観的・視覚的に発行元証明と改ざんの有無を確認できるため、真正性の担保はもちろん、利便性も高い証明書となります。

- ※3

- AATL とは:「Adobe Approved Trust List」として、Adobe 社が求める要件をクリアした電子認証局のリスト。AATL に登録された電子認証局から発行される PDF 文書署名用電子証明書により、法人(組織)名、住所、署名者の肩書(または所属部署)、署名者の氏名について PDF 上で簡単に電子署名の有効性を検証でき、 署名者本人が押印したものであることの確認が可能。

今後活用の期待が高まる eシールについて検討を進められる場合、お気軽にお問い合わせフォームからご連絡ください。

トラストサービスを実現する仕組みは、eシールの他に電子署名やタイムスタンプがあります。次回は、混同しやすい「eシールと電子署名との違い」について詳しく解説します。